Der Cremonaplan ist ein grafisches Verfahren innerhalb der Statik zur Berechnung der unbekannten Stabkräfte in einem Fachwerk. Für jeden Knoten wird ein geschlossenes Krafteck konstruiert und so die unbekannten Stabkräfte ermittelt. Der Cremonaplan ist die Zusammenfassung dieser geschlossenen Kraftecke.

Für ein optimales Verständnis helfen dir zwei anschauliche Rechenbeispiele zu dem Thema.

Mehr zu diesem Thema und der Statik (TM1) findest du in unserem Onlinekurs: TM1-Statik

Cremonaplan – Erklärung (Definition)

Der Cremonaplan dient zur grafischen Ermittlung der unbekannten Stabkräfte in einem Fachwerk (Statisch bestimmt). Für jeden Knoten wird ein geschlossenes Krafteck konstruiert und so die unbekannten Stabkräfte ermittelt. Der Cremonaplan ist die Zusammenfassung dieser geschlossenen Kraftecke.

Im 19. Jahrhundert hat sich der italienische Mathematiker und Statiker Antonio Luigi Gaudenzio Giuseppe Cremona mit Fachwerken befasst und letztlich den Cremonaplan entwickelt. Veröffentlich hat er dieses Verfahren im Jahr 1872.

Die angewendeten Methoden sind sehr hilfreich für angehende Ingenieure und Techniker, denn sie erleichtern das Verständnis zum Thema Kraftverläufe. Neue Software erlaubt die Ermittlung der Stabkräfte in der Regel schneller und bequemer ohne die grafische Darstellung des Kraftecks. Dennoch wird die Vorgehensweise gerne in Prüfungen abgefragt.

Beispiel: Cremonaplan – Stabkräfte am Fachwerk

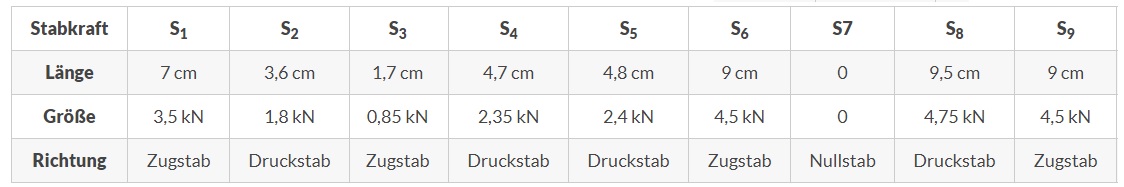

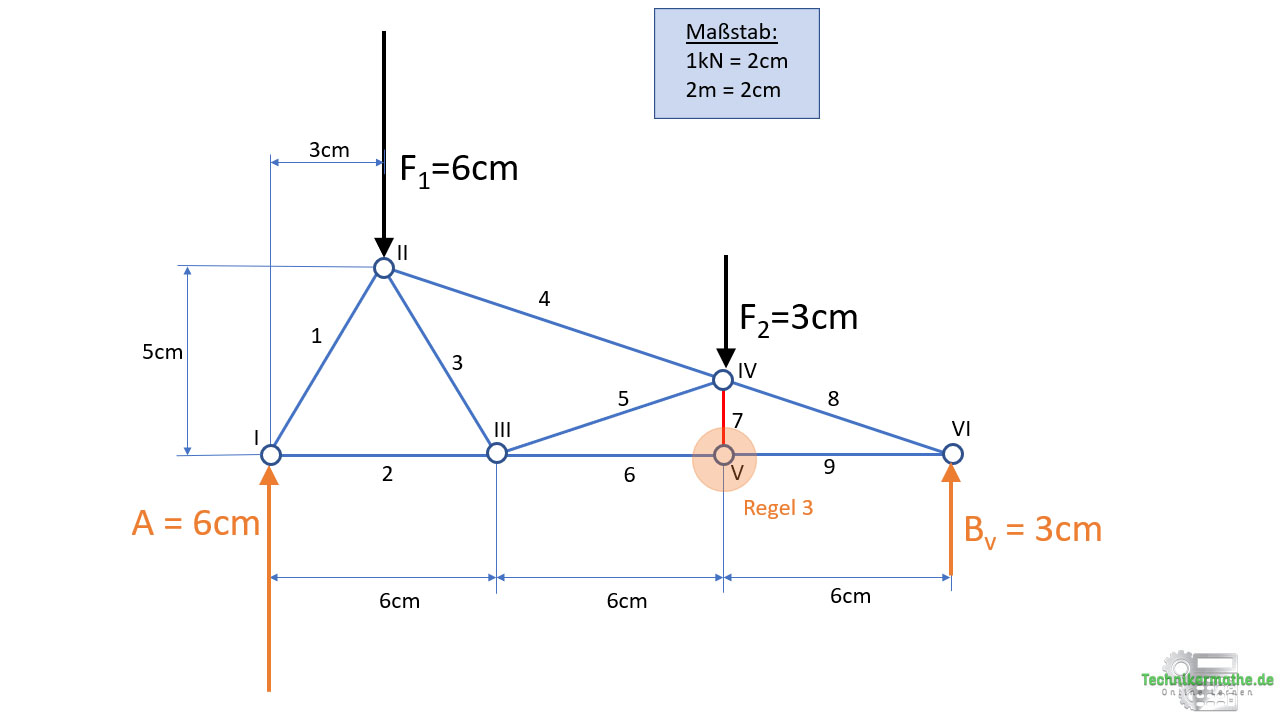

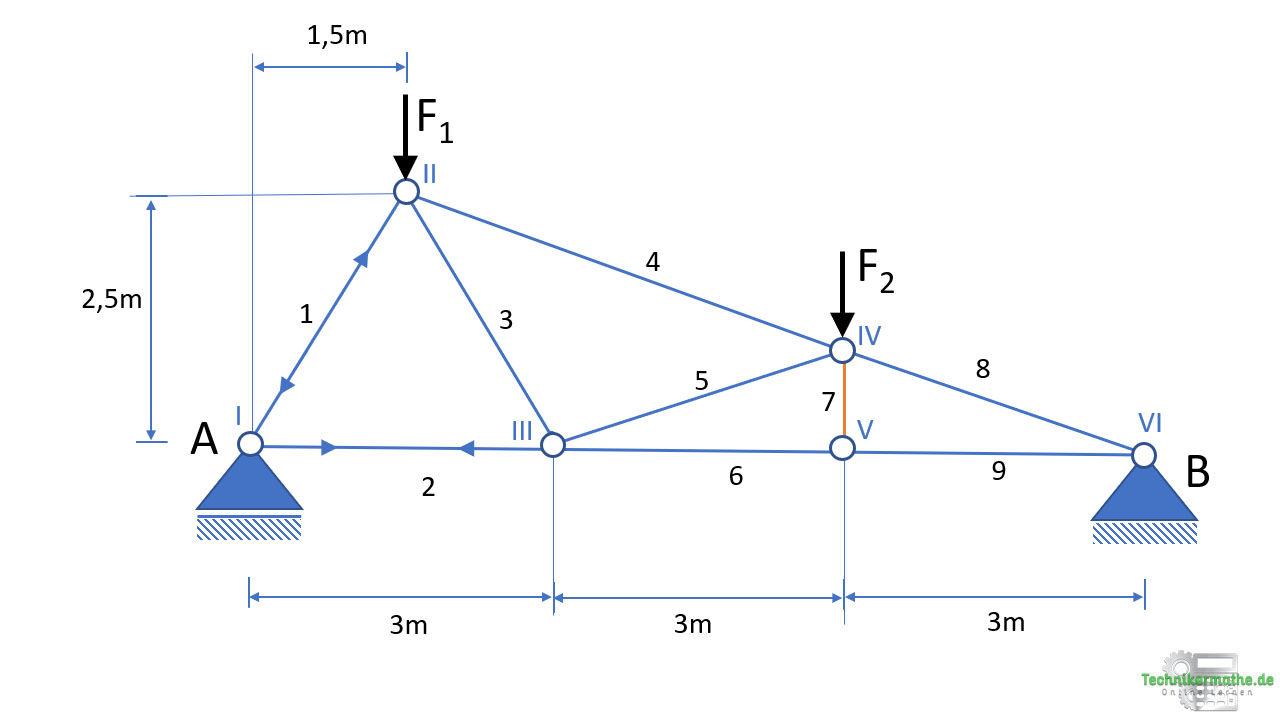

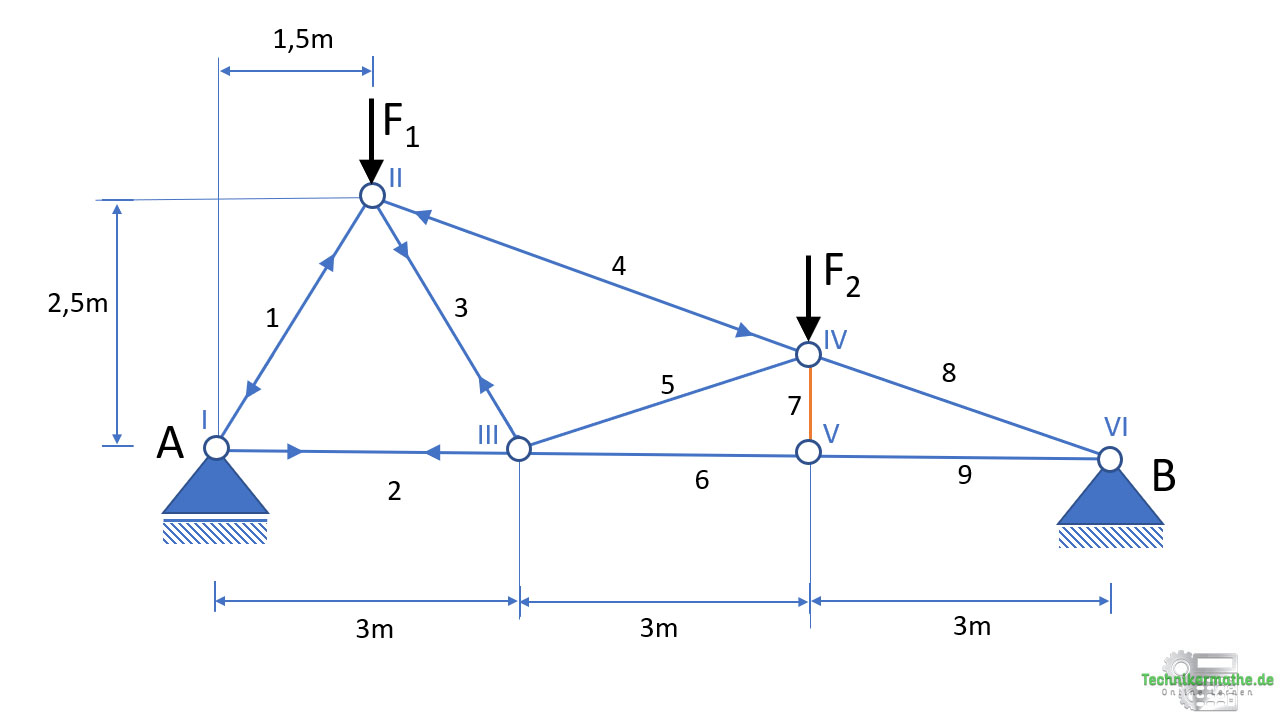

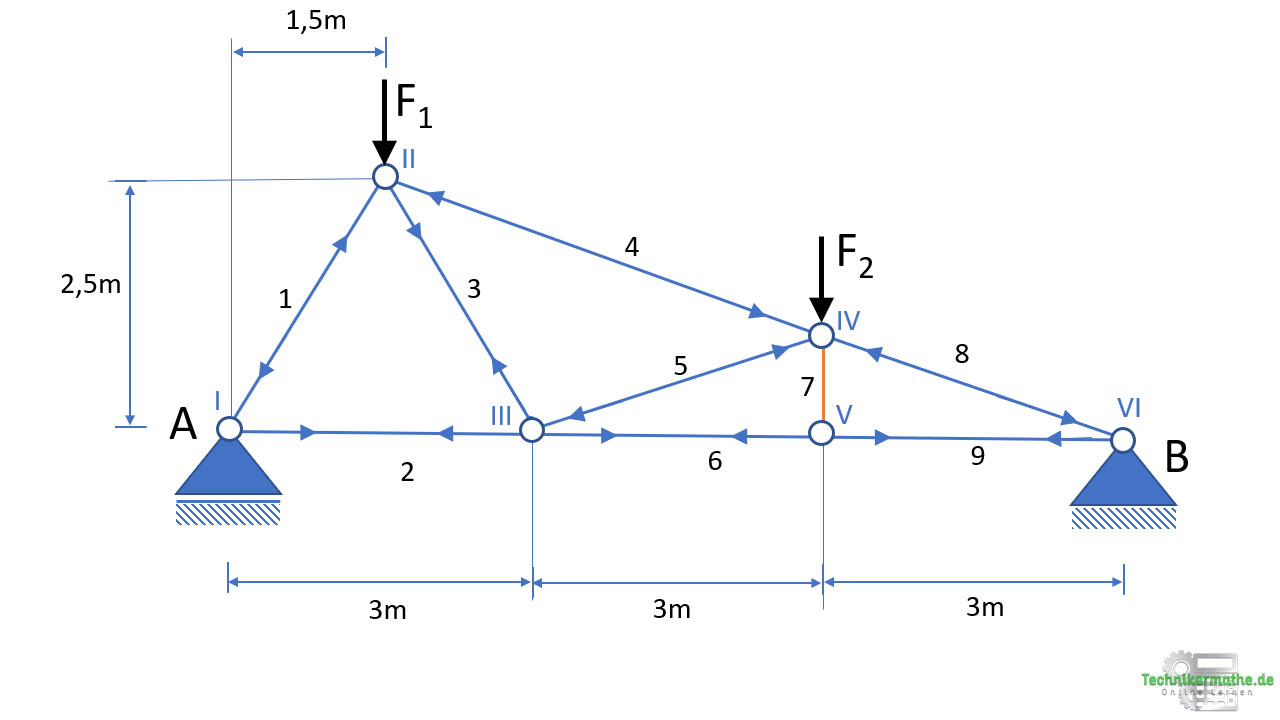

Gegeben sei das obige Fachwerk, welches durch die beiden Kräfte F1 = 3 kN und F2 = 1,5 kN belastet wird. Bestimme die Stabkräfte grafisch und zeichne den Cremonaplan!

Zur grafischen Bestimmung der Auflagerkräfte kannst du das Culmann-Verfahren anwenden (siehe vorangegangene Lerneinheiten). Dazu musst zu zunächst die beiden äußeren Kräfte zu einer Resultierenden zusammenfassen und mittels Seileckverfahren die Lage dieser Resultierenden bestimmen (vorangegangene Lerneinheiten).

Wie das Culmann-Verfahren und das Seileckverfahren funktioniert erlernst du in unserem Onlinekurs TM1-Statik.

Wir geben hier bereits die Lagerkräfte an, um uns ausschließlich auf die Erstellung des Cremonaplans konzentrieren zu können.

Fachwerk: Maßstäbe festlegen

Wir müssen jetzt einen Maßstab für die Kräfte und die Abmessungen des Fachwerks angeben. Diesen kannst du beliebig wählen. Wir wählen:

Maßstab Kräfte

1 kN = 2cm

Maßstab Abmessungen

1 m = 2 cm

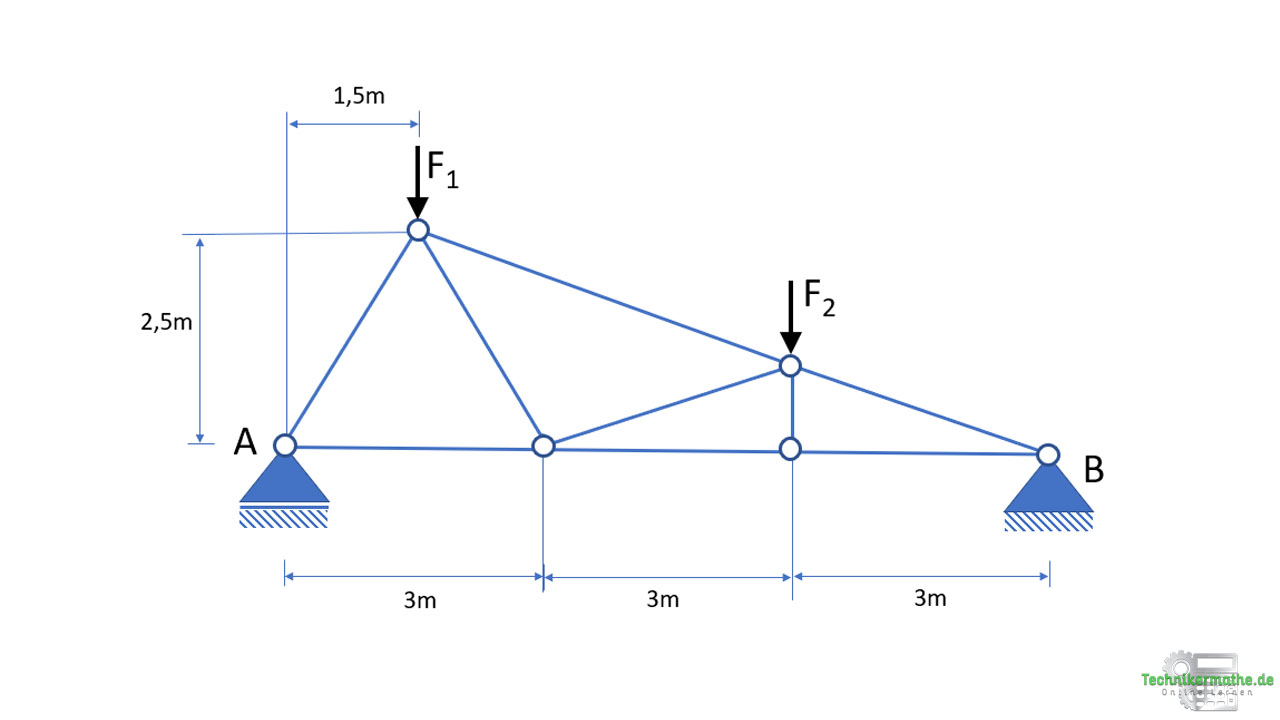

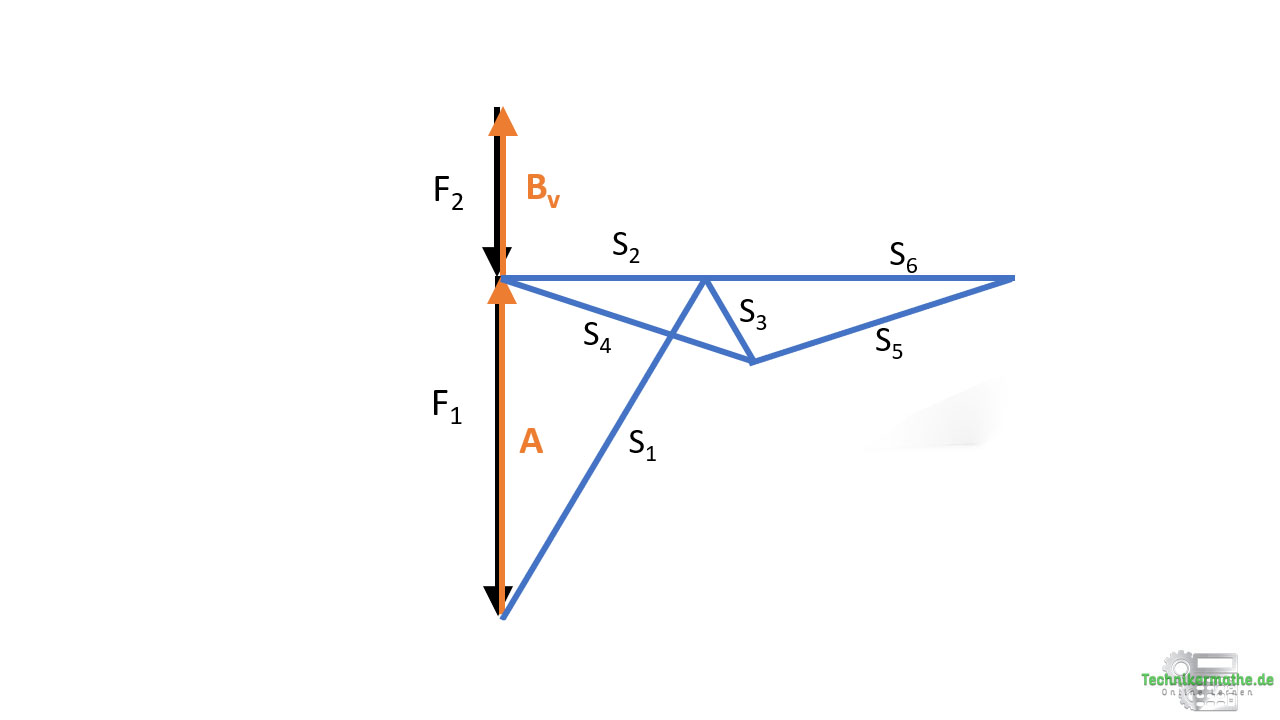

Als nächstes zeichnest du das Fachwerk dem Maßstab entsprechend ein und nummerierst die Stäbe (indisch-arabische Zahlen) und Knoten (römischen Zahlen) beliebig durch:

Nullstäbe erkennen – Regeln

Wir prüfen zuvor, ob das Fachwerk Nullstäbe aufweist. Dazu wenden wir die drei Regeln zur Erkennung von Nullstäben an (siehe dazugehörige Lerneinheit in diesem Kurs):

Regel 1: Sind an einem unbelasteten Knoten (keine äußere Kraft) zwei Stäbe angeschlossen, die nicht auf einer Wirkungslinie liegen, dann sind beide Stäbe Nullstäbe.

Regel 2: Sind an einem belasteten Knoten (äußere Kraft) zwei Stäbe angeschlossen, die nicht auf einer Wirkungslinie liegen und liegt einer der Stäbe auf der Wirkungslinie der äußeren Kraft, dann ist der andere Stab ein Nullstab.

Regel 3: Sind an einem unbelasteten Knoten drei Stäbe angeschlossen und liegen zwei davon auf derselben Wirkungslinie, dann ist der andere Stab ein Nullstab.

Der obige rot gekennzeichnete Stab S7 ist ein Nullstab. Hier kann die Regel 3 angewendet werden. Ansonsten können keine weiteren Nullstäbe identifiziert werden. Dieser Stab wird bei der Berechnung vernachlässigt.

Wir können nun mit der Bestimmung der unbekannten Stabkräfte und der Aufstellung des Cremonaplans beginnen.

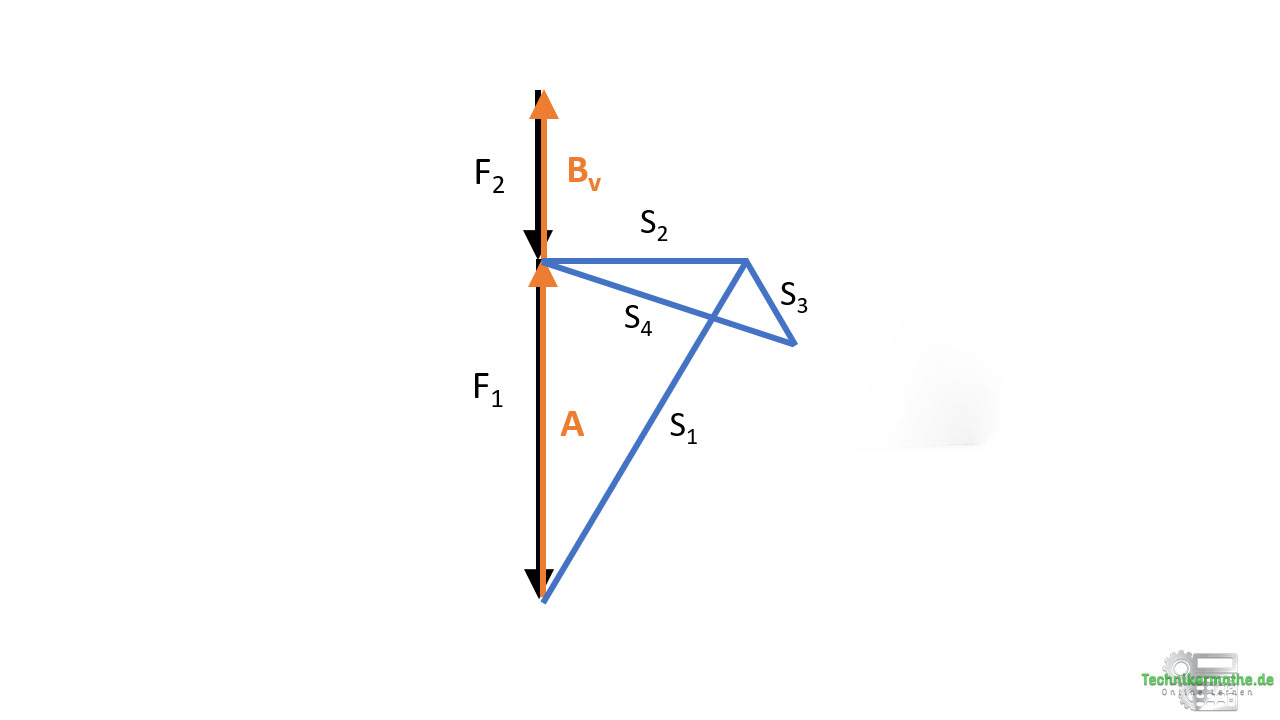

Cremonaplan: Geschlossenes Krafteck der äußeren Kräfte

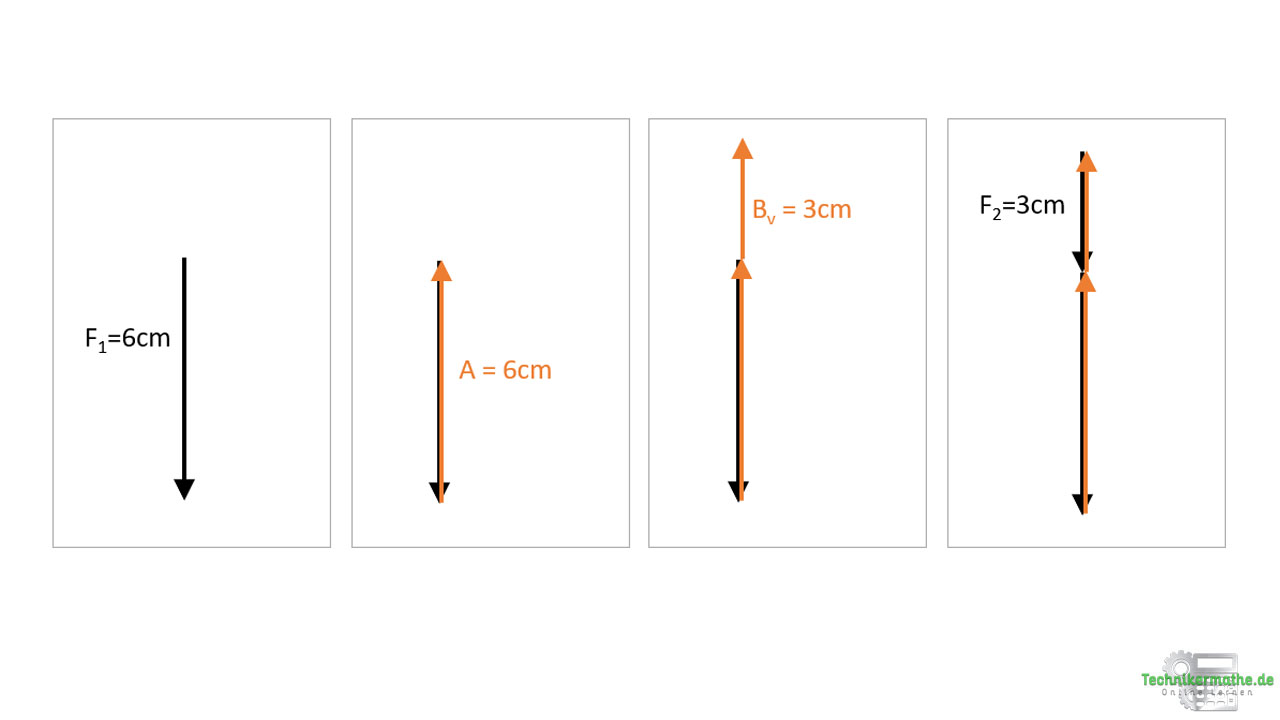

Bevor wir das geschlossenen Krafteck (auch: Kräftepolygon) der äußeren Kräfte zeichnen können, müssen wir zunächst einen Umlaufsinn festlegen, nach welchem wir die Kräfte umfahren. Diesen Umlaufsinn müssen wir das gesamte Verfahren über beibehalten.

Wir legen einen linkslaufenden Umlaufsinn fest.

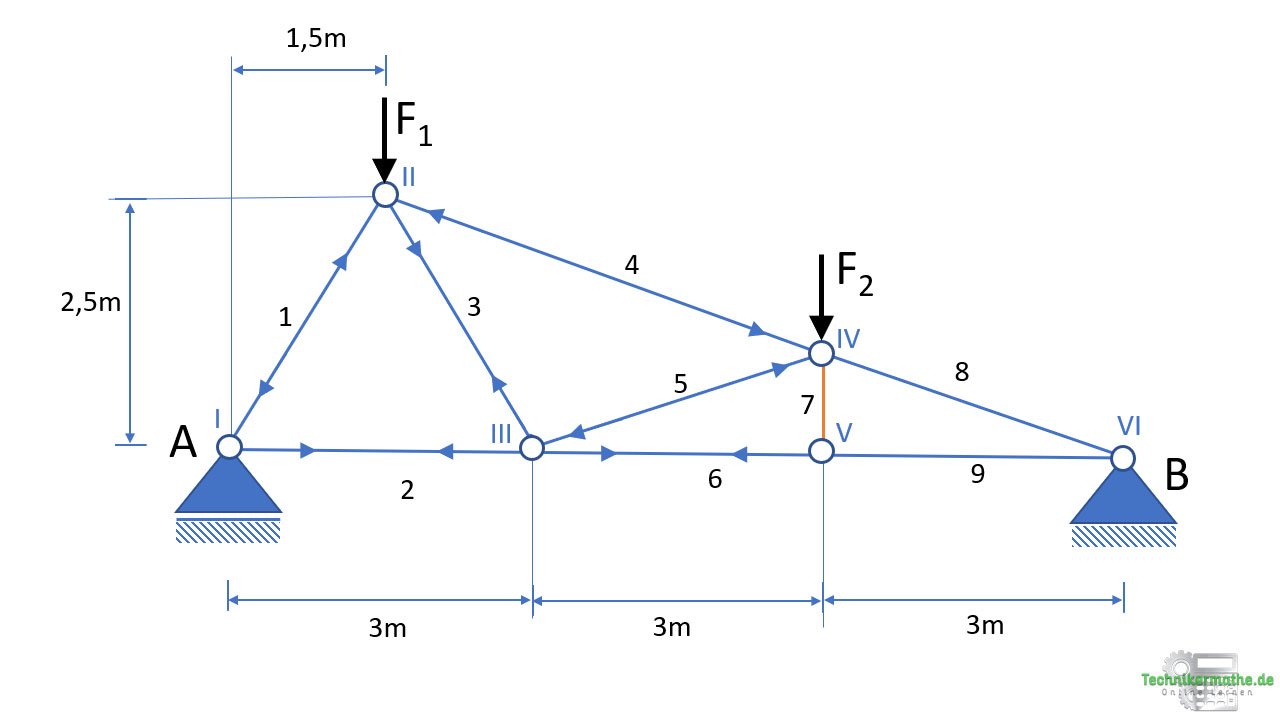

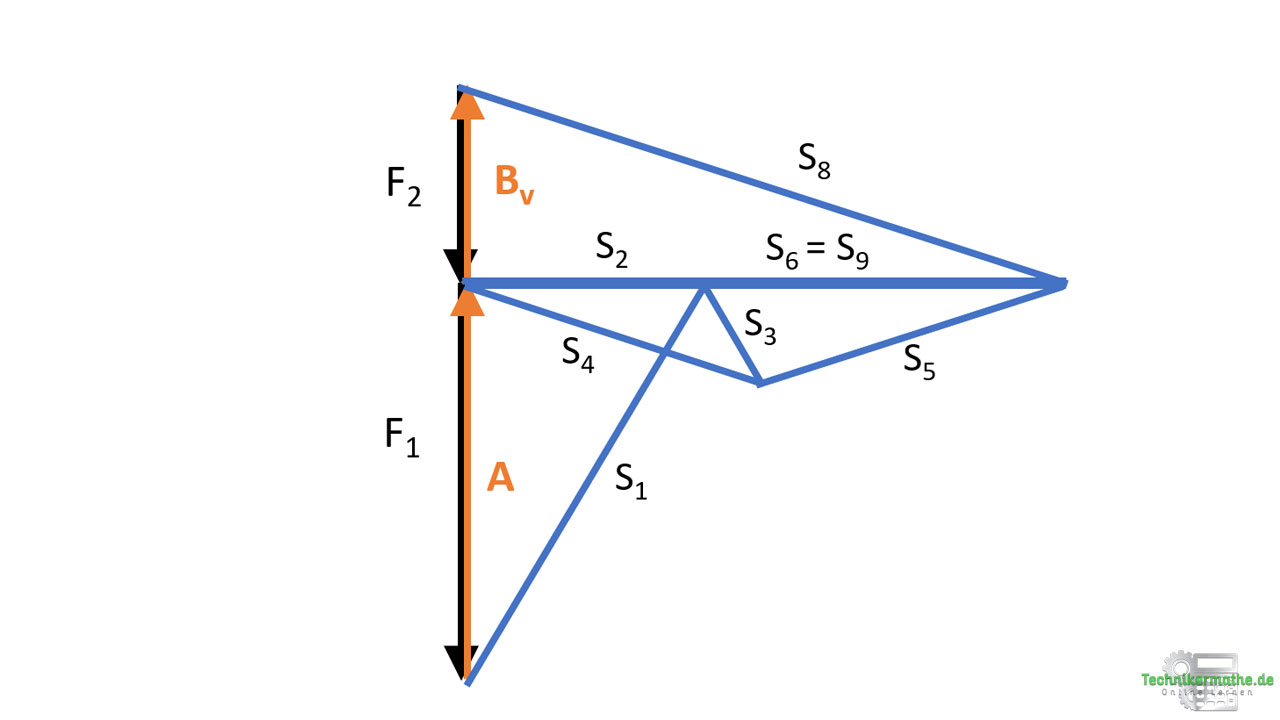

Wir können nun das geschlossene Kräftepolygon der äußeren Kräfte einzeichnen. Dazu beginnen wir mit einer beliebigen äußeren Kraft und umfahren das Fachwerk mit linkslaufendem Umlaufsinn (gegen den Uhrzeigersinn) und fügen nach und nach weitere äußere Kräfte an (dem gewählten Maßstab entsprechend). Am Ende muss sich ein geschlossenes Krafteck ergeben, da sich das Fachwerk im Gleichgewicht befindet.

Da wir in der Aufgabe nur vertikale äußere Kräfte gegeben haben, liegen diese alle auf einer Wirkungslinien. Wir haben in der obigen Grafik zunächst die Kraft F1, dann (linkslaufend) A-Bv-F2 nacheinander angefügt. Wichtig ist hier, dass du den Anfangspunkt der Kraft an die Spitze der vorangegangenen Kraft legst. Die Kraft F2 berührt am Ende mit ihrer Spitze den Anfangspunkt der Kraft F1. Demnach haben wir hier ein geschlossenes Kräftepolygon gegeben.

Das geschlossene Kräftepolygon der äußeren Kräfte stellt die Basis des Cremonaplans dar.

Cremonaplan: Geschlossenes Kräftepolygon an den Knoten

Im nächsten Schritt können wir nun das geschlossene Kräftepolygon an den einzelnen Knoten bilden. Dazu betrachten wir einen Knoten, welcher maximal zwei unbekannte Stabkräfte aufweist und schneiden diesen Knoten frei. Für die unbekannten Stabkräfte geben wir nur die Wirkungslinien an.

Wir bilden dann das geschlossene Kräftepoylgon aus den dort angreifenden Kräfte, wobei wir den gewählten Umlaufsinn (linkslaufend) beibehalten.

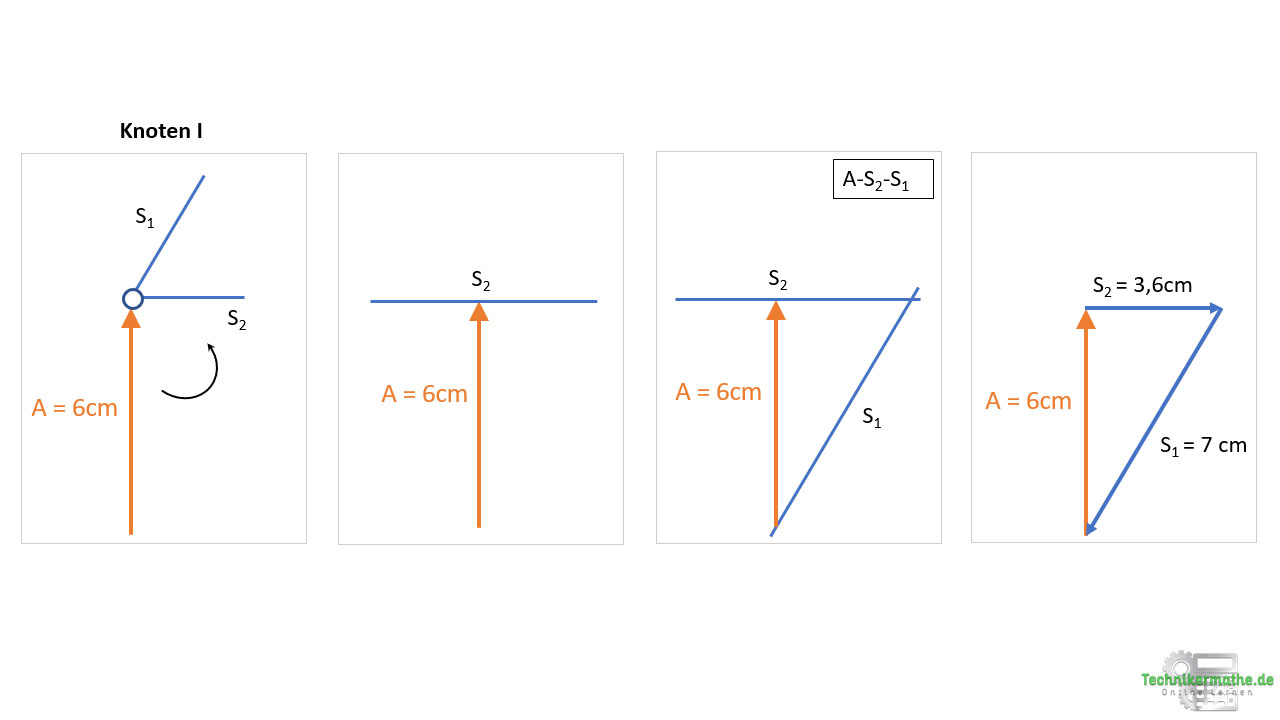

Knoten I

Wir starten mit dem Knoten I:

In der obigen Grafik ist das Vorgehen am Knoten I detailliert aufgezeigt. Zunächst beginnen wir mit der bekannten Auflagerkraft A, danach müssen wir die Wirkungslinien der Stabkraft S2 anfügen (linkslaufender Umlaufsinn). Diese legen wir an die Spitze der Auflagerkraft A. Die Wirkungslinie S2 wird mittig gelegt, weil wir noch nicht wissen, ob diese nach rechts oder nach links zeigt. Als letztes fügen wir die Wirkungslinie der Stabkraft S1 so an, dass sich ein geschlossenes Kräftepolygon ergibt. Dazu wird die Wirkungslinie von S1 muss an den Anfangspunkt der Auflagerkraft A gelegt. Wir verlängern die beiden Wirkungslinien dann solange, bis diese sich schneiden.

Als letzten fügen wir die gerichteten Pfeile so ein, dass sich ein geschlossenes Kräftepolygon ergibt.

Das Messen der Kräfte führt dann zu:

(Zugstab)

(Druckstab)

Ob es sich um einen Druck- oder Zugstab handelt erkennst du an der Richtung der ermittelten Stabkräfte. Wir haben den Knoten I betrachtet. S2 zeigt damit vom Knoten I weg, S1 hingegen zum Knoten I hin. Damit ist S2 ein Zugstab und S1 ein Druckstab. Diese Kenntnis ist für die weiteren Betrachtungen relevant!

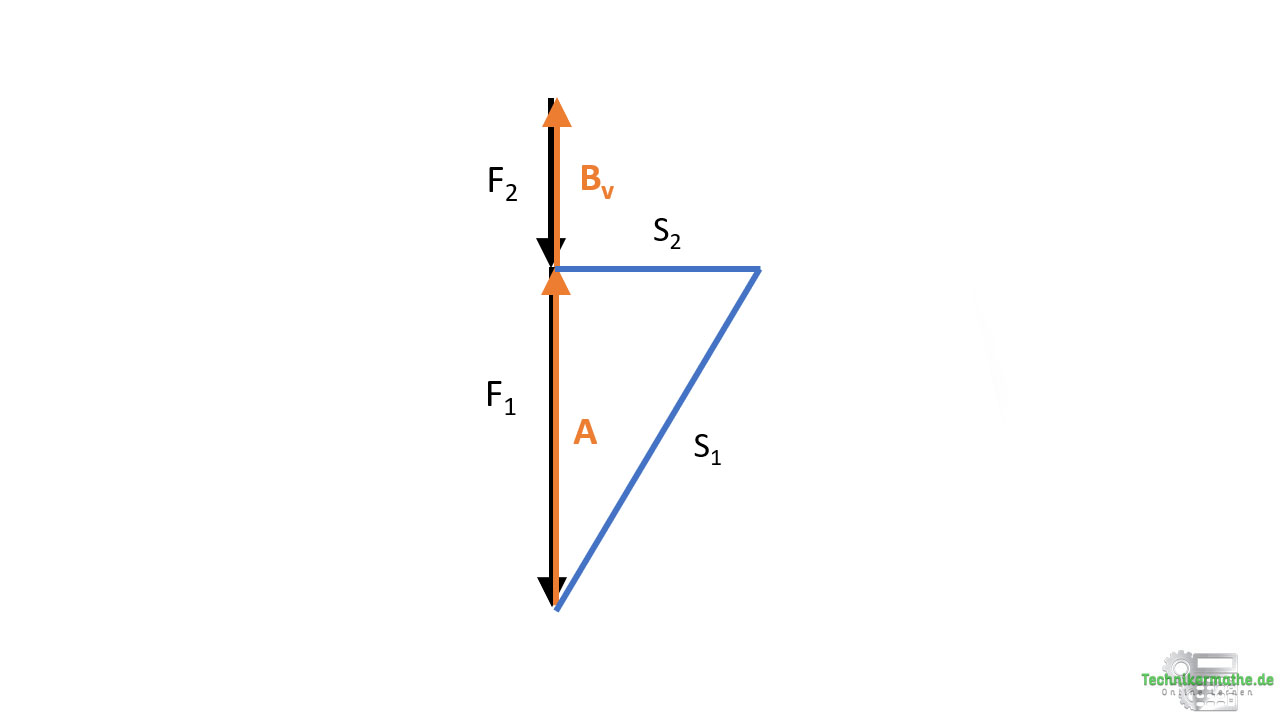

Cremonaplan aufstellen (1)

Wir können nun die beiden ermittelten Stabkräfte in den Cremonaplan einfügen. Dazu betrachten wir das geschlossene Kräftepolygon der äußeren Kräfte und fügen die Wirkungslinien (!) der Stabkräfte S1 und S2 wie im obigen Kräftepolygon am Knoten I gezeigt an:

Die Stabkräfte werden ohne Pfeile in den Cremonaplan eingetragen. Die Wirkrichtungen der Pfeile (Zug- oder Druckstab) werden in das Fachwerk eingetragen:

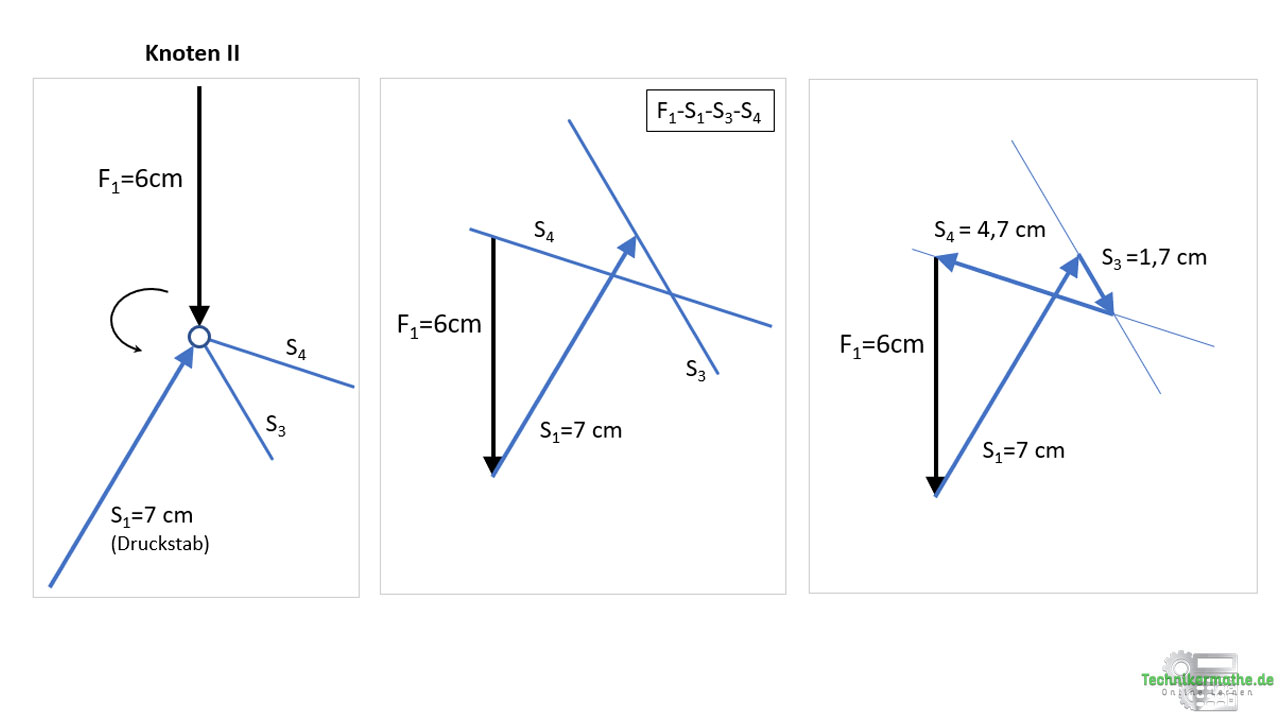

Knoten II

Als nächstes können wir Knoten II betrachten, da wir die Stabkraft S1 bereits bestimmt haben. So greifen an diesen Knoten genau zwei unbekannte Stabkräfte S3 und S4 an.

Die äußere Kraft F1 wird mit 6 cm eingezeichnet, die Stabkraft S1 mit 7 cm. Hier musst du darauf achten, dass die Stabkraft S1 eine Druckkraft ist, sie zeigt also mit dem Pfeil auf den Knoten. Wir starten mit F1, dann legen wir die Stabkraft S1 an die Spitze von F1. Die Wirkungslinie von S3 legen wir an die Spitze von S1 und die Wirkungslinie von S4 an den Anfangspunkt von F1. Wir müssen die beiden Wirkungslinien dann so verlängern, dass diese sich schneiden.

Als letzten fügen wir die gerichteten Pfeile so ein, dass sich ein geschlossenes Kräftepolygon ergibt.

Es ergibt sich nach dem Messen der Stabkräfte ungefähr:

(Zugstab)

(Druckstab)

Cremonaplan aufstellen (2)

Wir betrachten nun die äußere Kraft F1. S1 ist bereits im Cremonaplan enthalten. Wir fügen S3 und S4 in den Cremonaplan ein:

Im Fachwerk selber gegeben wir wieder die Richtung der Stabkräfte an:

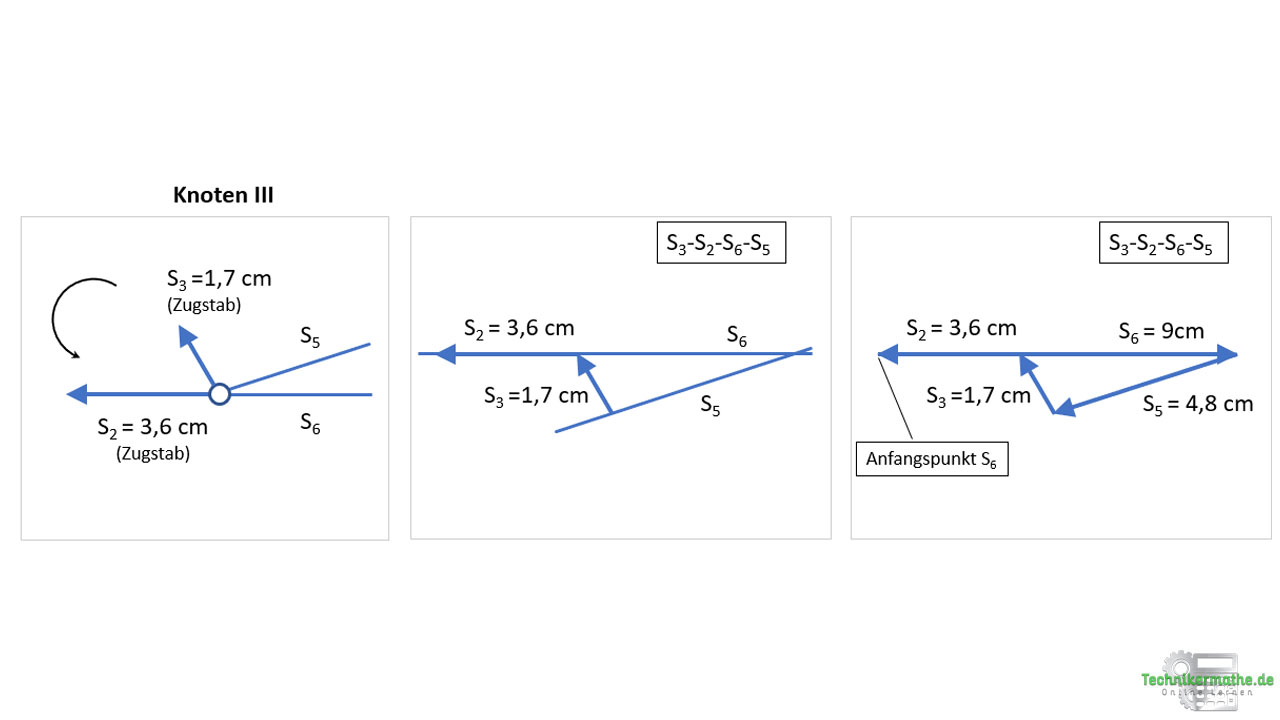

Knoten III

Wir betrachten als nächstes den Knoten III, um die unbekannten Stabkräfte S5 und S6 zu bestimmen. S2 = 3,6cm (Zugstab) und S3 = 1,7 cm (Zugstab) haben wir bereits bestimmt:

Wir starten mit der bekannten Stabkraft S3 (Zugstab) und zeichne diese mit 1,7 cm ein. Danach legen wir den Anfangspunkt der Stabkraft S2 an die Spitze von S3. Dann legen wir an die Spitze von S2 die Wirkungslinie von S6 und an den Anfangspunkt von S3 die Wirkungslinien von S5. Wir müssen die beiden Wirkungslinien dann so verlängern, dass sich diese schneiden.

Die Stabkraft S6 kann also nur eine nach rechts gerichtete Kraft sein (Zugstab) und die Stabkraft S5 zeigt dann nach links unten. und zeigt damit auf den Knoten III (Druckstab).

(Druckstab)

(Zugstab)

Cremonaplan aufstellen (3)

Im Cremonaplan sind S3 und S2 bereits gegeben, wir fügen also an S2 die Stabkraft S6 und daran die Stabkraft S5 an:

Im Fachwerk selber gegeben wir wieder die Richtung der Stabkräfte an:

Es fehlen noch die beiden Stabkräfte S8 und S9. Wir können diese am Knoten VI bestimmen.

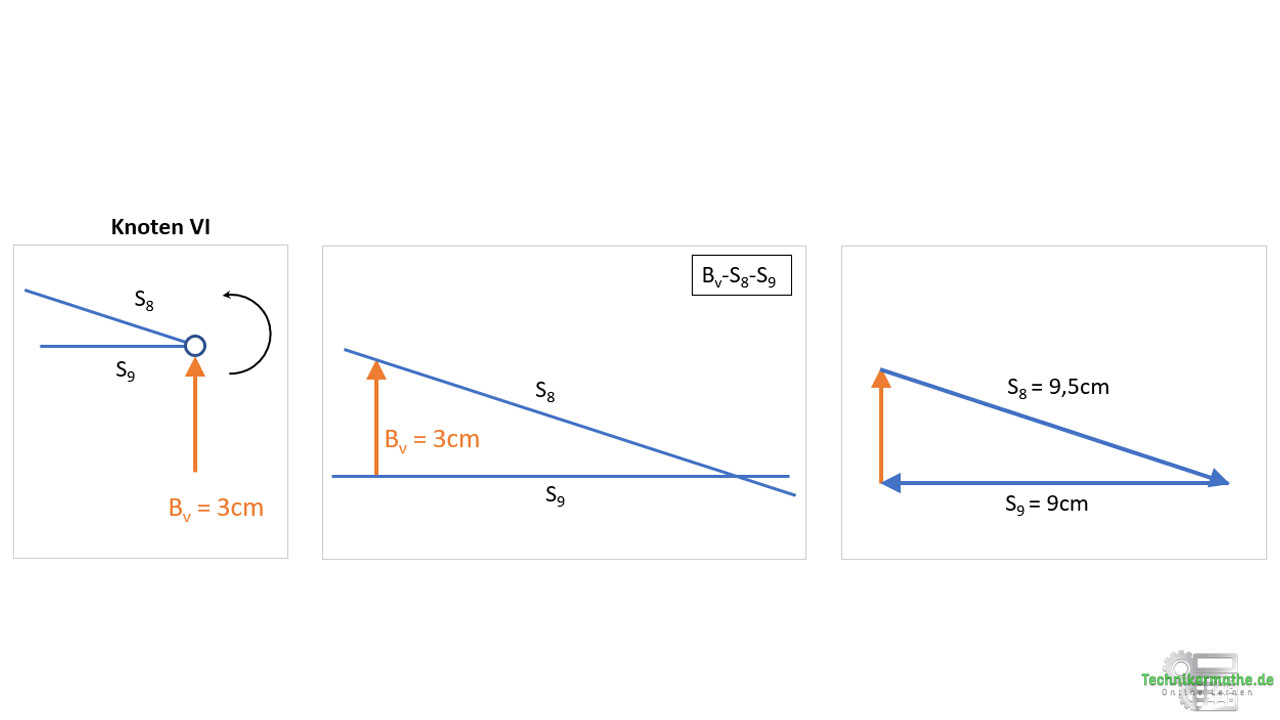

Knoten VI

Am Knoten VI greifen die beiden noch unbekannten Stabkräfte S8 und S9 an sowie die bekannte Auflagerkraft Bv:

Wir starten mit der bekannten Auflagerkraft Bv und zeichnen diese mit 3 cm ein. Danach legen wir Wirkungslinie von S8 an die Spitze von Bv und die Wirkungslinien von S9 an den Anfangspunkt von Bv. Wir müssen die beiden Wirkungslinien dann so verlängern, dass sich diese schneiden.

Als letzten fügen wir die gerichteten Pfeile so ein, dass sich ein geschlossenes Kräftepolygon ergibt.

Nach dem Messen der Kräfte ergibt sich:

(Druckstab)

(Zugstab)

Cremonaplan aufstellen (4)

Wir fügen als letztes die Wirkrichtung der Stabkräfte S8 und S9 in das Fachwerk ein:

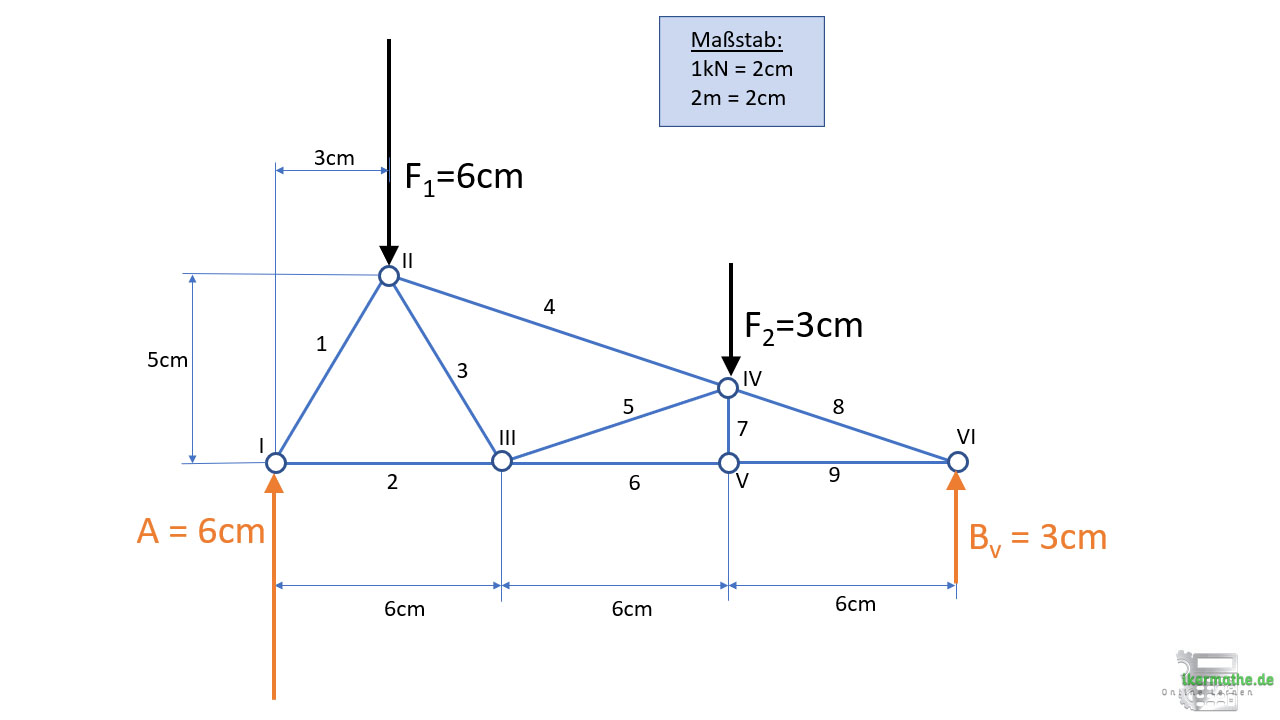

Wir haben nun alle Stabkräfte zeichnerisch ermittelt und den Cremonaplan aufgestellt. In der folgenden Tabelle sind diese nochmals mit ihrer gemessenen Länge sowie deren Werten angegeben:

In den folgenden Lerneinheiten wollen wir uns die Schnittgrößen am Balken anschauen und dir zeigen, wie du diese berechnen kannst.

Was gibt es noch bei uns?

Optimaler Lernerfolg durch tausende Übungsaufgaben

Quizfrage 1

“Wusstest du, dass unter jedem Kursabschnitt eine Vielzahl von verschiedenen interaktiven Übungsaufgaben bereitsteht, mit denen du deinen aktuellen Wissensstand überprüfen kannst?”

Was ist Technikermathe?

Unser Dozent Jan erklärt es dir in nur 2 Minuten!

Oder direkt den > kostenlosen Probekurs < durchstöbern? – Hier findest du Auszüge aus Alle Onlinekurse Technikermathe!

Geballtes Wissen in derzeit 26 Kursen

Hat dir dieses Thema gefallen? – Ja? – Dann schaue dir auch gleich die anderen Themen zu den Kursen

WT3 (Werkstoffprüfung) und

TM1 (Technische Mechanik – Statik) an.

Perfekte Prüfungsvorbereitung für nur 14,90 EUR/Jahr pro Kurs

++ Günstiger geht’s nicht!! ++

Oder direkt Mitglied werden und Alle unsere Onlinekurse (inkl. Webinare + Unterlagen) sichern ab 7,40 EUR/Monat ++ Besser geht’s nicht!! ++

Social Media? - Sind wir dabei!

Dein Technikermathe.de-Team